※当記事は複数疾患が障害等級に該当した場合、こういうシステムもあるという話です。障害等級該当するかどうかは医師にきちんと確認してください。

これは社労士のPR記事じゃないからね?

ただ合併症とかで複数疾患が障害者年金に該当しちゃった場合だ

たしかにうつ病の人が、身体疾患にもなったら大変ですしね。

考えてみたら、そういう状況ってありえますよね

なかには身体疾患が先で、悪化と痛みが重なってしまってあとから精神とかあるからね

でもそうなると、認定とかどうするか大変そう……

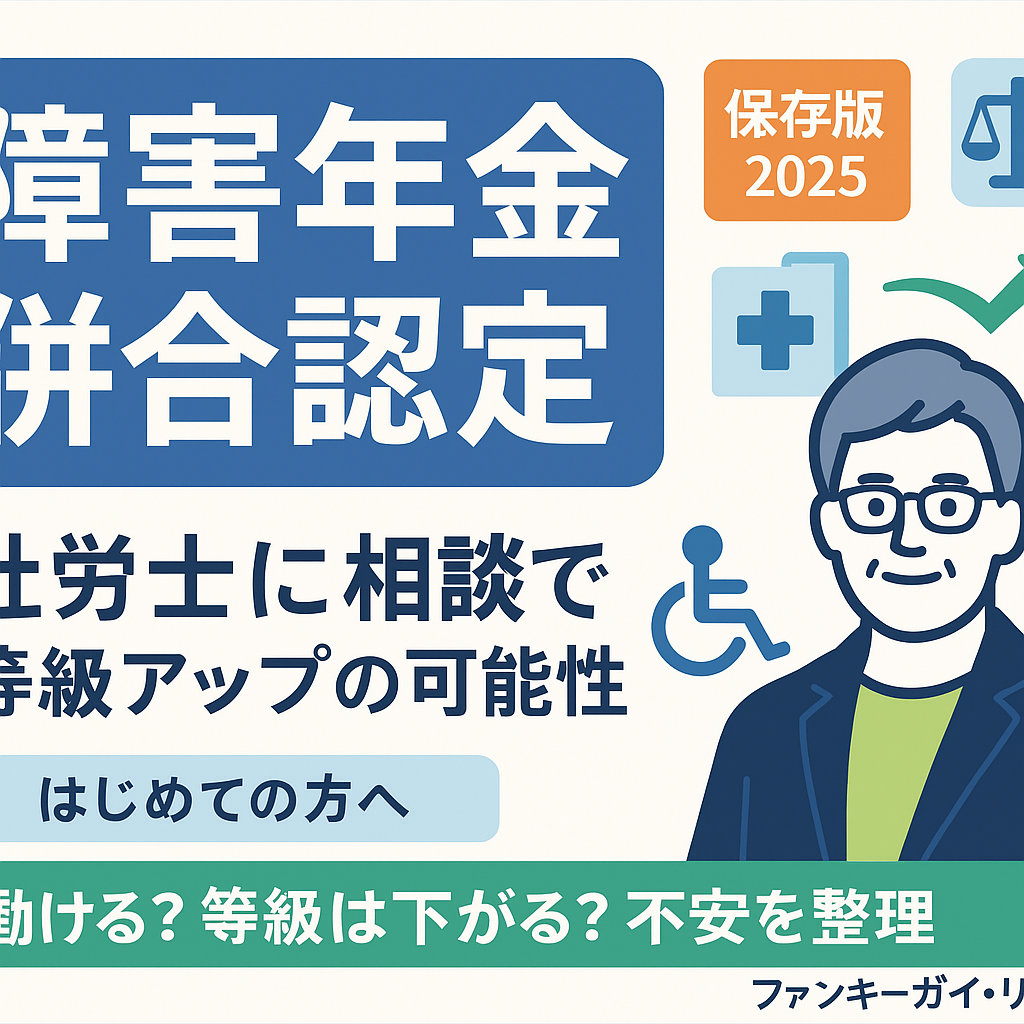

障害年金の併合認定は社労士に相談|等級アップの可能性も徹底解説!

導入|「え、3級×3級で2級になること、あるんです?」

どうも、ファンキーガイ・リョウです。

「働けるか分からない…」「働いたら2級が下がるの?」そして「1級なのに働けてるあの人は不正じゃないの?」――こういう不安、よくXで見るしこちらまで届きます。

結論から言うと、複数の障害が重なったときは“併合認定(へいごうにんてい)”で等級が見直され、上がるケースがあるんです。

制度上きちんと定めがあり、2つ以上の障害を“まとめて評価”する仕組みですね。(年金機構)

1|併合認定のキホンをサクッと

1-1. 併合認定ってなに?

日本年金機構の障害認定基準には、「複数の障害がある場合に、それぞれの障害の重さを表で突き合わせて最終の等級を決める」と明記されています。これが併合認定(併合・加重認定)です。(年金機構, 厚生労働省)

1-2. 代表的なパターン「はじめて2級」

個々では3級相当でも、組み合わせで“はじめて2級”に到達することがあります。たとえば「障害厚生年金3級相当+3級相当 ⇒ 2級」というイメージ。

実務でもこの考え方が解説されています。

※ただしすべての組み合わせが上がるわけではないことに注意。(障害者支援センター, 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所, はじめて障害者)

2|あなたのケースであり得る“等級アップ”例

例)精神障害3級相当+関節リウマチ3級相当+線維筋痛症3級相当

→ 併合の結果、2級に相当と判断され得るケース

- ポイントは「機能障害や日常生活・就労への制限が“合算される”」こと。

- 逆に、同じ番号同士の組み合わせ等では等級が上がらないこともあります(代表例:3級7号+3級7号は上がらないなど)。(はじめて障害者)

さらに重い障害が二つ重なると、2級→1級に改定される可能性も制度上あります(「その他障害との併合による額の改定」)。(シャログイトナオ, YouTube)

3|「働くと下がる?」「1級で働けるのは不正?」の誤解

3-1. 就労=自動的に支給停止、ではない

厚労省資料でも「就労や収入があること“だけ”で直ちに支給停止・減額にはならない」と整理されています(例外:20歳前傷病の所得制限など)。

一方で更新(再認定)時には現在の状態を総合的に評価するため、障害が軽くなれば等級が下がることはあり得る、という建付けです。(厚生労働省, 年金機構)

3-2. 「働ける・旅行に行けるのに1級は不正?」への答え

障害年金は“病名”ではなく“生活・仕事の制限の程度”で判断されます。

支援や配慮のある限定的な就労でも、日常生活能力が著しく低いなら1級相当ということは制度上あり得ます。

また併合認定で重くなっているけど、各傷病でこれなら助けがあればできる!とできることもあるんです。

まずは定義を正しく知っておきましょう。(年金機構)

4|医師だけでは難しい?社労士に相談すべき理由

- 医師は医学的所見のプロですが、併合判定参考表の読み解きや提出書類の戦略は年金実務の領域。特に専門外の疾患に関してはその専門医じゃないとわからない!

- 「どの傷病をどう併せて主張するか」は、社労士(障害年金に強い事務所)のノウハウが直撃します。組み合わせ次第で上がらない例もあるため、ムダな請求を避ける判断も重要です。(はじめて障害者)

- 逆に等級上げたさに対象疾患を全部出してみるとかしたら、藪をつついて蛇がでるなんてこともあります。

5|申請・見直しのロードマップ(実践編)

Step0|前提を確認

- 初診日・保険料納付要件の確認(ここが抜けるとスタート不可)。(年金機構)※申請する傷病が他にもあればその分だけ初診日証明と保険の状況確認が必要。

Step1|「現在の等級」と「併存障害」を棚卸し

- 診断書の種類(精神の障害・肢体・内部など)と“別の障害”をリスト化。

- 日常生活・就労の具体的制限(例:通勤介助が必要、反復作業が困難、痛みで座位保持が30分限界 など)を定量表現でメモ。

Step2|併合認定の当たり方を専門家と仮説立て

- 「3級相当×3級相当→2級」になり得るか、「2級→1級」の額改定が射程か、社労士と検討。(行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所, シャログイトナオ)※初回無料相談もあるので、等級に該当しそうな疾患が併合にあたるか質問するのもあり。

Step3|書類の整え方

- 診断書:併合対象の各傷病ごとに必要。

- 病歴・就労状況等申立書:“実生活の困りごと”を事実ベースで。

- 就労証明・配慮内容:支援が無いと成り立たない点を客観的に。

この点で、「病歴・就労状況申立書」ですがこちら、申請するにあたり基本自分で作成するものとなります。

ただし、併合認定で複数疾患を提出する場合、たとえば「頭痛」この症状はうつ病でも起きるし、化学物質過敏症、線維筋痛症、筋痛性脳脊髄炎などでも起こります。

医師の診断書でもかぶってくる場合もあり、症状の切り分けが本当に難しくなります。

そうした状況を避けるため、社労士に頼むというのは堅実な方法なんです。

Step4|請求・改定

- 初回請求 or 額改定請求(重くなった/併合で上位等級が見込める)を選択。重くなったときは途中でも額改定請求が可能です。(年金機構)

6|メリット/デメリット・リスク

メリット

- 併合で実態に見合う等級になれば、生活の下支えが現実的に。

- 就労と受給の両立の道筋が立つ。

デメリット・リスク

- 組み合わせによっては上がらない(工数・費用のムダに)。(はじめて障害者)

(これは医者で判断はできません、あくまで医者は自分の専門の傷病しかわかりません) - 更新時に状態改善が見られれば等級が下がることも。(年金機構)

7|よくある不安に先回り回答

Q. 働き始めたら次の更新で必ず下がりますか?

A. “必ず”ではありません。評価は診断書と生活・就労の実態で総合判断。就労の有無だけで機械的に停止・減額にはならないのが原則です。(厚生労働省)

Q. 3級を2つ持っていれば絶対に2級ですか?

A. いいえ。併合表の組み合わせ次第。上がらない例もあります。専門家と事前に当たりを取るのが安全です。(はじめて障害者)

※かりに併合を狙わないとしても、医師の診断書で副疾患に対象傷病を書かれてしまい。そこについての資料や申立書を別途付けないといけなくなるケースもあるので、個人で申請する際は要注意。

リョウの体験では精神の診断書には副疾患で持病を書かれるケースが多くあるように思えるぜ

Q. 1級なのに短時間で働いてる人は不正?

A. 一概に不正ではありません。重い制限があっても、支援つき就労や在宅の限定的業務なら可能なことがあります。判断基準は生活と就労の制限度合いです。(年金機構)

併合認定だからそこを配慮して貰えることもある。

また資格があるからベッドの上で「フルタイム並みの稼ぎ」のあった1級患者さんの事例。なんてのもまれにあります。

まとめ|今日からできる“現実的な一歩”

- 困りごとを箇条書き(家事・通院・疼痛・集中・対人・通勤…を“頻度・時間・必要な配慮”で)。

- 併存障害の洗い出し(精神+身体+痛みなど、複数の診療科の所見をそろえる)。

- 障害年金に強い社労士に初回無料を活用して相談:※個人的におすすめはメール相談(持病をまとめて、また医師の見立てを含めて一回で相談しやすいため)

- 併合で「はじめて2級」「2級→1級」の射程かを仮診断。

- 無駄打ちになる組み合わせを回避。(行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所, はじめて障害者)

私から一言:

“働ける/働けない”の二択じゃなくて、“どんな支援や配慮があれば生活と仕事が成り立つか”。その実態を、正確に紙に落とすのが勝ち筋です。焦らず、でも止まらず、一歩ずついきましょう。

(参考:障害認定基準(日本年金機構/厚労省)、併合・はじめて2級の各解説)(年金機構, 厚生労働省, 行政書士・社会保険労務士にしむら労法務事務所, 障害者支援センター)

※本記事は一般情報です。最終判断は年金機構の審査・診断書内容に基づきます。具体の可否は障害年金に詳しい社労士へ必ずご相談ください。

おまけ

障害者で働こうか悩んでいる人など、就労移行支援でどういう働き方をしている人が多いか知りたい人などは過去記事を参照してください。

※例えばどれだけの範囲で抑えているの?とかどういう業界なら配慮を得られて、はたらきやすいの?など

リョウの見学体験記事ですが、リンクもあるので目的ごとにご利用ください☆

コメント